今回は、貨物利用運送事業における許認可申請のエキスパートとして知られる阪本浩毅氏にお話を伺いました。阪本氏は数多くの貨物利用運送事業分野での創業をサポートしています。業界動向や融資審査の最新トレンドにも精通し、その知見は多くの経営者から信頼を集めています。

Contents

創業融資の現状と事業者が抱える不安

── 阪本さん、貨物利用運送事業を始める際の融資について、多くの事業者さんが不安を抱えているようですね。どのような相談が多いのでしょうか?

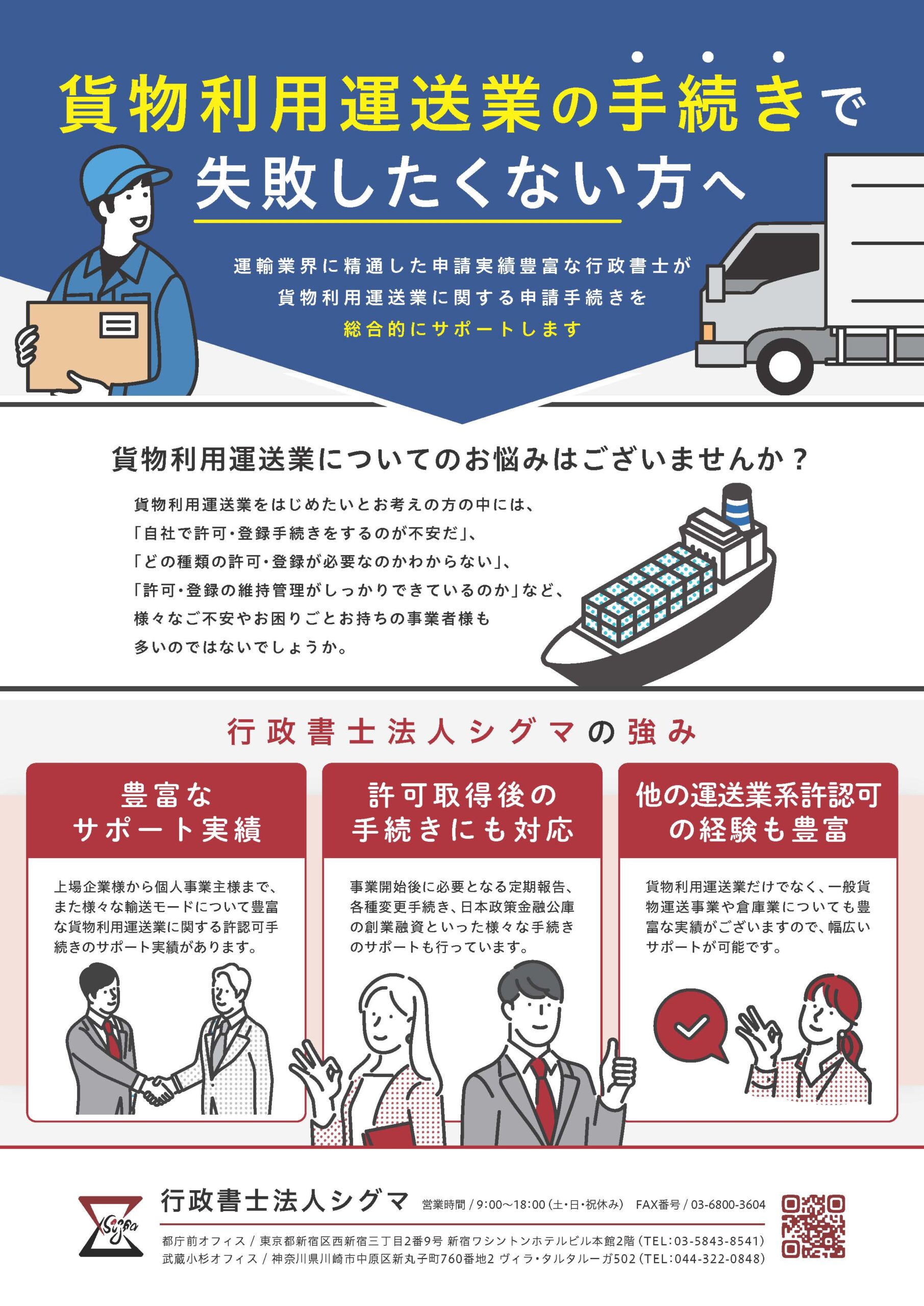

阪本:はい、私たちが貨物利用運送事業の手続きをサポートしていると、創業時の資金調達に関するご相談をとても多くいただきます。特に「実際にいくら借りられるのか」「自分で融資申請をして失敗してしまわないか」という不安を抱える方が目立ちますね。

── その不安は当然かもしれませんね。特に初めて事業を立ち上げる方にとっては未知の世界ですから。

阪本:おっしゃる通りです。特に運送業界は参入障壁があり、最初の一歩を踏み出すのに不安を感じる方が多いんです。ですから今日は、新たに貨物利用運送事業を始める際の創業融資について詳しくお話ししたいと思います。

── とても参考になりそうですね。

阪本:なお、お伝えする情報は2024年4月時点のものですので、現在では制度が変更されている可能性もあります。最新情報は各機関にご確認いただくことをおすすめします。

創業時に利用できる融資制度の選択肢

── まず、貨物利用運送事業を始める際に、どのような融資制度が利用できるのでしょうか?

阪本:創業時点では事業実績がないため、利用できる融資制度はそれほど多くありません。代表的な選択肢としては主に2つあります。1つ目は「日本政策金融公庫の新規開業・スタートアップ支援資金」、2つ目は「信用保証協会の保証付き融資(制度融資)」です。

── その2つ以外にも選択肢はあるのでしょうか?

阪本:創業から1期経過した後であれば、商工会議所経由で小規模事業者向けの融資制度も利用できますが、スタート時点で使えるのは基本的に先ほど挙げた2つが中心になります。

── 初心者にとっては、融資制度の選択肢が限られるのは厳しい現実ですね。借りられる金額の目安はどのくらいなのでしょう?

阪本:実績のない創業時に借りられる金額は、自己資金が豊富だったり、担保を提供できるなどの明確なプラス要素がなければ、ほとんどの場合1,000万円以内と考えておくのが無難でしょう。最近では特に審査が厳格化しており、500万円程度に抑えられるケースも増えています。

── 1,000万円というと、事業によっては初期投資としては厳しい場合もありそうですね。

阪本:おっしゃる通りです。ただ、貨物利用運送事業は一般貨物自動車運送事業と比較すると、自前で車両を保有する必要がないため、初期投資を比較的抑えられるというメリットがあります。また、融資実績を積むことで、将来的に追加融資を受けやすくなるという点も重要です。

どちらの融資制度を選ぶべきか

── 先ほど挙げられた2つの制度、「日本政策金融公庫の新規開業・スタートアップ支援資金」と「信用保証協会の保証付き融資」、どちらを選ぶべきなのでしょうか?

阪本:私たちは日本政策金融公庫の新規開業・スタートアップ支援資金をまず第一に検討することをおすすめしています。最大の理由は、申し込みから融資実行までのスピードの速さです。

── スピードというのは具体的にどのくらい違うのでしょうか?

阪本:制度融資の場合、金融機関の審査と信用保証協会の審査の二重審査があるため、申し込みから融資実行まで3ヶ月程度かかることも珍しくありません。一方、日本政策金融公庫の場合は、条件が整っていれば1ヶ月かからずに融資が実行されるケースもあります。創業時は資金ショートのリスクが高いですから、このスピード感は非常に重要です。

── なるほど、時間的な違いは大きいですね。他にもメリットはありますか?

阪本:もう一つ大きな違いとして、日本政策金融公庫の新規開業・スタートアップ支援資金では、経営者保証免除特例制度が適用されれば、金利の上乗せにより代表者個人が保証人になる必要がない点も挙げられます。」

へ修正点も挙げられます。創業時のリスクを考えると、個人保証がないというのは精神的な負担軽減になります。

── 金利面での違いはどうなのでしょうか?

阪本:金利に関しても、認定支援機関の関与があるかどうかなどの諸条件で変動しますが、制度融資では信用保証協会の保証料が上乗せされるため、日本政策金融公庫で借りる方が総合的なコストで見ると有利になるケースが多いです。

── 審査の通りやすさという点ではいかがでしょう?

阪本:審査の通りやすさについては、必ずしもどちらかが有利というわけではなく、あまり差がないと言えます。ただ、業界の最新傾向として、コロナ禍以降、創業融資の審査全体が厳格化している印象があります。以前より具体的な事業計画や市場分析が求められるようになっています。

── 結論としては、どういう順番で考えるべきでしょうか?

阪本:これらの理由から、私たちはまず日本政策金融公庫の新規開業・スタートアップ支援資金にチャレンジし、そこで希望額に届かなかった場合や審査が通らなかった場合に、次に制度融資を検討するという順番をおすすめしています。ただし、地方自治体によっては独自の創業支援融資制度を設けているところもありますので、地域ごとの特性も考慮する必要があります。

融資審査のポイント

── 融資の審査は具体的にどのように行われるのでしょうか?

阪本:融資の審査は、大きく分けて書面審査と面接の2段階で行われます。それぞれの段階で重要なポイントがありますので、順に解説していきましょう。

── まず書面審査ではどのような点がチェックされるのでしょうか?

阪本:書面審査で最も重要になるのが、自己資金の額とその調達方法です。自己資金がいくら必要かは一概には言えませんが、過去の創業融資の条件に「融資希望額の半分の自己資金」という項目があったことから、これが一つの目安になると考えています。

── 自己資金がなくても融資は受けられるのでしょうか?

阪本:自己資金がゼロでも融資が下りることはあります。特に、認定支援機関の関与があれば、現在は「創業資金総額の10分の1以上の自己資金」という要件も緩和されることがあります。ただし、自己資金が少ないほど審査に不利になることは間違いありません。

── 自己資金の調達方法についても見られるのですね。

阪本:そうです。審査する側からすると「一時的な見せ金ではないか」という疑念を持たれないことが重要です。理想的なのは、通帳の履歴からコツコツと貯金してきたことが分かるケースです。例えば融資申込の直前に親や知人から借りたお金は、自己資金として認められない可能性が高いです。実際に私がサポートした事例では、半年以上前から計画的に貯蓄していた通帳履歴を提示した事業者様は好印象を得られました。

── 業界経験も重要な要素になりそうですが、どの程度の経験が必要なのでしょうか?

阪本:創業する事業に関する経験がないと、確かに厳しい印象です。ただ、必ずしも貨物利用運送事業を行っている会社で働いていなければならないわけではありません。例えば、運送業界の他の分野で働いていた経験があったり、輸出入関連のビジネス経験があったりと、貨物利用運送事業を始める合理的な理由があれば問題ありません。

── 具体的な事例を挙げるとどのようなケースがあるでしょうか?

阪本:例えば、倉庫業で10年働いた後に独立した方や、商社で輸出入業務を担当していた方が独立して貨物利用運送事業を始めるというケースでは、関連業界の経験として評価されました。また、小規模ながらネットショップを運営していて、物流の知識があるという事例も、業界経験として認められたことがあります。

── 事業計画の作成は難しそうですが、どのように作成すればよいのでしょうか?

阪本:創業時の事業計画作成で最も難しいのは、過去のデータがない中で将来の予測をしなければならない点です。真面目な方ほどここで悩んでしまうことが多いですね。

── 予測の精度はどの程度求められるのでしょうか?

阪本:未来を正確に予測することは誰にもできませんので、計画の根拠がある程度明確で、極端に楽観的でも悲観的でもなく、一定の説得力があれば問題ありません。具体的には、想定している顧客層、提供するサービスの内容、価格設定根拠、予想される収益などを論理的に説明できることが重要です。

── 貨物利用運送事業特有の落とし穴はありますか?

阪本:はい、この業界特有の注意点としては、売上予測だけでなく、下請け運送会社への支払いや燃料高騰リスクなどの変動費をしっかり計算に入れることです。また、季節変動も大きい業界ですので、年間を通じたキャッシュフロー計画が特に重視されます。実際に融資が断られたケースでは、これらの変動要素を十分に考慮していなかったというパターンが見受けられました。

── 審査の面接はどのように行われるのでしょうか?

阪本:面接といっても大袈裟なものではなく、30分~1時間程度、金融機関の担当者と会って融資や事業計画についていくつか質問を受ける程度です。

── どのようなことを聞かれるのでしょうか?特に準備しておくべきことはありますか?

阪本:担当者もすべての業界に精通しているわけではなく、事業者様自身が一番詳しいはずですので、普通に検討してきたことを誠実に回答すれば大きな問題にはなりません。ただし、事業計画についての検討が不十分だったり、計画作成を他人任せにして質問に答えられなかったりすると、審査に不利に働きます。

── 逆に、面接で好印象を与えるコツはありますか?

阪本:自己資金が十分でないような場合でも、面接で熱意をしっかりと伝えることができれば、審査担当者からの後押しを得られるケースもあります。最近の傾向として、社会的意義や地域貢献など、事業の社会性をアピールすることも評価されるようになってきました。例えば、地方の物流課題解決や環境負荷低減を意識した事業計画は高評価を得やすいです。

利用運送の許認可と融資のタイミング

── 貨物利用運送事業の許認可と融資のタイミングについて教えてください。

阪本:ここに実は大きな課題があります。多くの場合、許可もしくは登録の後でなければ融資は実行されないという点です。申し込み自体は受け付けてもらえますが、許可もしくは登録が融資実行の条件になります。

── それは創業者にとって厳しい条件ですね。

阪本:そうですね。貨物利用運送事業の許可・登録のために必要な営業所(事務所)を借りる際の保証金や前払い家賃、その他の開業資金は、どうしても自己資金でまかなう必要があります。

── 許認可前に融資を受けられるケースはないのでしょうか?

阪本:稀に許認可取得前に申し込みができたという話を聞くことがありますが、それでも融資の実行は許可・登録後であることがほとんどです。この点は業界の最新動向を見ても、ほとんど変化がないように思います。

── 融資を受けても、許認可の要件になっている「純資産額300万円以上」にはカウントされないのですか?

阪本:その通りです。貨物利用運送事業の許可・登録要件である「純資産額300万円以上」という条件ですが、創業融資で調達した資金は、現預金という資産になると同時に、借金という負債としても計上されます。そのため純資産の計算上は、融資実行時点でプラスマイナスゼロになりますので、融資を受けた分のお金が純資産に上乗せされるわけではありません。

── そうすると、純資産額300万円は自己資金で用意する必要があるということですね。

阪本:その通りです。この点は特に創業時に見落としがちなポイントですので、しっかり認識しておく必要があります。現在の運輸局の審査では、この純資産要件が以前より厳格にチェックされる傾向にあります。

一般貨物へのステップとしての利用運送

── 最終的に一般貨物自動車運送事業を目指す場合、貨物利用運送事業はどのような位置づけになるのでしょうか?

阪本:この許認可と融資の問題は、一般貨物自動車運送事業の場合にはより重くのしかかってきます。

── 具体的にはどのような問題があるのでしょうか?

阪本:一般貨物自動車運送事業の許可取得を目指す場合、特に東京・神奈川地域で開業するなら2,500万円以上の預貯金が必要になるケースが多いです。しかもその資金は運輸局の審査中、つまり許可申請書を提出してから、役員法令試験に合格し、運輸局が許可処分を出すまでの間、ずっと確保し続けなければなりません。

── それはかなりの資金的負担ですね。

阪本:その通りです。もし運輸局の審査中に資金が減ってしまうと、許可要件に該当しないという判断が下され、許可が取れなくなってしまいます。これは多くの事業者様にとって大きな負担です。

── 一般貨物の許可申請のために融資を受けるのは難しそうですね。

阪本:そうなんです。融資を受けて一般貨物許可申請の際の所要資金に充てたいと考える方は多いのですが、先述のとおり一般貨物の許可がおりないと融資の申し込みができないケースがほとんどなので「融資を受けて開業したいのに、許可を取って開業しないと融資を受けられない」という矛盾した状況に陥ってしまいます。

── その問題を解決する方法はあるのでしょうか?

阪本:そこで、荷主さんの目星がついている事業者様には、まずは少ない開業資金で始められる貨物利用運送事業の許認可を取得し、創業融資を受けて貨物利用運送事業を成長させ、事業実績と返済実績を積んでから一般貨物自動車運送事業の許可取得にチャレンジするというステップアップ戦略をとるケースが増えています。

── なるほど、貨物利用運送事業を足がかりにするわけですね。実際にそのような戦略で成功した事例はありますか?

阪本:はい、私がサポートした中でも、貨物利用運送事業で2年間事業を行い、安定した取引先を確保した後、金融機関の信頼も得て追加融資を受け、一般貨物自動車運送事業に発展させたケースがいくつかあります。特に最近の物流業界の人手不足を背景に、自社で配送網を持つメリットが高まっていますので、このようなステップアップ戦略は今後も有効だと考えています。

創業融資サポートのあり方

── 最後に、貨物利用運送事業の創業を考えている方へのアドバイスをお願いします。

阪本:私たちは貨物利用運送事業の許可・登録申請手続きのサポートに加えて、日本政策金融公庫出身で融資支援の専門家である杉町行政書士総合経営事務所の杉町徹先生と連携し、「正直融資支援®」を行っております。

── 専門家のサポートを受けることの意義はどこにあるのでしょうか?

阪本:運輸業を専門分野とする行政書士事務所と日本政策金融公庫出身の融資専門家が連携することで、融資だけ、許認可だけのレベルにとどまらない総合的なサポートが可能になります。特に、事業計画の作成から許認可申請、融資実行、そして事業開始後のフォローアップまで一貫してサポートできる点が強みです。

── 現在の物流業界の動向を踏まえた融資戦略について、何かアドバイスはありますか?

阪本:物流業界は今、大きな転換期を迎えています。EC市場の拡大や物流のDX化など、新たなビジネスチャンスが生まれる一方で、人手不足や燃料高騰などの課題も深刻です。こうした状況下では、特定の領域に特化したニッチ戦略や、テクノロジーを活用した差別化が重要になってきます。

融資の観点からは、単に「貨物利用運送業を始めたい」というだけでは不十分で、「なぜ今、この業界で、この事業モデルなのか」を明確に説明できる事業計画が求められます。例えば、特定業種に特化した配送体制の構築や、環境配慮型の物流サービスの提供など、独自の付加価値を持った事業計画が高く評価される傾向にあります。

── 最後に、これから貨物利用運送事業を始める方へのメッセージをお願いします。

阪本:融資を受けることは事業のスタートラインに立つためのステップに過ぎません。重要なのは、その後の事業運営と返済計画をしっかり守ることです。特に創業初期は予想外の出費や売上の遅れが生じやすいため、余裕を持った資金計画が必要です。

また、貨物利用運送事業は参入障壁が比較的低い分、差別化が難しい側面もあります。単に「安く運ぶ」だけでなく、スピード、正確性、情報管理など、自社ならではの強みを持つことが長期的な成功につながります。創業融資はその強みを磨くための時間と資金を得る手段として活用してください。

何よりも大切なのは、融資申請の段階から誠実に、そして現実的な計画を立てることです。過度に楽観的な計画は早晩破綻しますし、必要以上に悲観的な計画では融資が得られません。バランスの取れた事業計画と熱意を持って取り組むことが、融資成功への近道だと考えています。

電話での問い合わせ

お電話でのお問い合わせは、平日の9:00~18:00の間、受け付けております。

お悩みについてすぐにお答えできるので、お電話でのお問い合わせをご利用いただく方も多いです。

- 都庁前オフィス(東京都新宿区):03-5843-8541

- 武蔵小杉オフィス(神奈川県川崎市):044-322-0848

お電話の際には「利用運送業のホームページを見た」とお伝えください。

なお、コンプライアンス上の理由で、匿名・電話番号非通知でのお問い合わせには対応しておりません。お問い合わせの際には会社名・お名前・ご連絡先などを伺っておりますのであらかじめご了承ください。

担当者不在時には伝言を残していただければ遅くとも翌営業日までに折り返し担当者よりお電話いたします。

※We apologize, but we are able to assist and operate in Japanese only.

メールでのお問い合わせ

メールでのお問い合わせは24時間受け付けております。必ず2営業日以内に返信しております。返信が届かない場合には、

- ご入力いただいたメールアドレスが間違っている

- 返信メールが迷惑メールフォルダ等に振り分けられている

- 返信メールが受信できない設定になっている

といった原因が考えられます。メールが届かない場合には、上記をご確認いただいたうえ、お手数ですが再度メールフォームよりお問い合わせください。

※We apologize, but we are able to assist and operate in Japanese only.