今回は運送業界の許認可取得支援の専門家として知られる行政書士の阪本浩毅氏にお話を伺いました。阪本氏は運送事業の許認可申請を専門とし、多くの物流企業を支援してきた実績を持つエキスパートです。複雑化する許認可制度の中で、効率的な事業展開のポイントについて詳しく解説していただきました。

Contents

利用運送をステップに運送業へ

── 阪本さん、本日はお時間をいただきありがとうございます。まず、独立して運送事業を始めたいと考える方々についてお聞きしたいのですが、多くの方が最初から一般貨物自動車運送事業許可の取得を目指すのでしょうか?

阪本:ありがとうございます。実際のところ、「独立してトラック運送事業を始めたい」「一般貨物自動車運送事業の許可を取得したいけれど、ハードルが高くてすぐには難しい」という声をよく耳にします。そうした起業家の多くが選択しているのが、まずは第一種貨物利用運送事業の登録からスタートするという方法です。この方法は事業を軌道に乗せながら徐々に一般貨物自動車運送事業の許可を取得するための基盤を固めることができるため、非常に合理的なアプローチと言えます。

── 利用運送事業から始めるという選択は、実績を作りながら段階的に成長するという意味で、起業戦略として理にかなっているのですね。

阪本:その通りです。私たちが第一種利用運送の登録をサポートしてきた事業者様の中には、将来的に一般貨物自動車運送事業、いわゆる緑ナンバーのトラック運送業の許可取得を目標にされている方がいらっしゃいます。もちろん全員がそうではなく、過去にトラック運送業の幹部を務めた方や、運送会社での勤務経験から、一般貨物自動車運送事業許可の維持・管理に必要な労力と責任を熟知し、あえて利用運送事業のみで事業展開することを選択される経営者様も存在します。

しかし私の経験では、そのようなケースはむしろ少数派です。第一種利用運送の登録をされた事業者様の大多数は、実際に自社で車両を持ち、運送業の許可取得を具体的な目標としています。私たちはこれまでにも、そうした事業者様の一般貨物運送事業許可取得を数多くサポートしてきました。

運送業許可のハードルは高い

── 一般貨物自動車運送事業の許可取得がそれほど難しいとおっしゃいますが、具体的にはどのような点がハードルになっているのでしょうか?

阪本:第一種利用運送と比較すると、運送業の許可取得のハードルは格段に高いと言わざるを得ません。

たとえば人材面では、第一種利用運送では不要だった運行管理者や整備管理者の選任が必須となります。さらに運転者については最低5名以上を確保し、全員を社会保険に加入させなければなりません。この人材要件だけでも、創業間もない事業者様にとっては大きな負担になります。

── 運行管理者や整備管理者とは、どのような役割を担う方なのでしょうか?

阪本:運行管理者は、ドライバーの健康状態や勤務時間の管理、安全運行の指導など、安全面での責任者です。国家資格である運行管理者資格が必要になります。整備管理者は車両の点検・整備計画の策定や実施状況の監督を行い、車両の安全性を確保する役割を担います。いずれも法令遵守の観点から非常に重要なポジションで、これらの人材を確保することが運送業許可取得の大きなハードルとなっています。

── 施設面での要件も厳しいのでしょうか?

阪本:その点も大きな課題です。第一種利用運送では営業所の要件のみをクリアすれば良かったのですが、運送業の場合は、それに加えて休憩睡眠施設や車庫の要件を満たした物件を借りるか購入するといった準備が必須になります。

しかも大都市圏、特に東京・神奈川・大阪などに営業所を設置して運送業を経営しようとする場合、法令の要件を満たしながら予算内に収まる適切な物件を見つけることは非常に困難です。

最近の傾向として、騒音や排気ガスの問題から住宅地近くでの車庫確保が難しくなり、適切な物件がさらに減少している現状もあります。また2023年以降、大都市圏では地価や賃料が上昇していることから、条件に合った物件を見つけることがますます難しくなっています。

── 資金面についてはいかがでしょうか?

阪本:運送業許可取得の条件として経営者の方が最も頭を悩まされるのは、間違いなく資金要件でしょう。運送業をどの地域で、どの規模で、どのような車両を使って展開するかによって必要な資金額は異なりますが、多くのケースでは3,000万円近い資金が必要になるでしょう。この金額は、営業所・車庫の賃料、車両購入費、人件費などを考慮した実質的な事業開始資金です。

なお、稀なケースではありますが、営業所や車庫を自社で所有している場合や、既に運送事業で使用するトラックを保有している(車検証の所有者名義が自社名義である)場合などには、必要な資金を大幅に減額できる可能性はあります。しかし創業時にこのような条件を満たせる事業者様は非常に限られています。

利用運送事業で一般貨物自動車運送事業への参入ハードルを下げる

── これだけハードルが高いと、いきなり運送業許可の取得を目指すのはかなり厳しいですね。そうした中で第一種利用運送からスタートする利点について詳しく教えていただけますか?

阪本:おっしゃる通りです。いきなり一般貨物自動車運送事業の許可取得を目指すのではなく、まず第一種利用運送業の登録をして利用運送事業を展開しながら、徐々に一般貨物自動車運送事業許可取得のための条件を整えていくという段階的アプローチをお勧めしています。このアプローチには複数のメリットがあります。

1.一般貨物自動車運送事業許可取得までの期間も貨物利用運送事業で収益を計上することができる

── 一般貨物自動車運送事業の許可取得までにはどのくらいの期間が必要なのでしょうか?

阪本:一般貨物自動車運送事業の許可取得プロセスには、かなりの時間を要します。運輸局で申請書類が受け付けられてから許可が出るまで、順調に進んだとしても通常5ヶ月の期間が必要です。役員法令試験に一発で合格できない場合は、さらに期間が延び、7ヶ月程度かかることもあります。

申請準備期間も含めると、運送業の許可取得に着手してから、許可を取得し、実際に緑ナンバーをつけて運送業の営業を開始するまでには、1年近くかかるケースも少なくありません。この間、一般貨物自動車運送事業そのものでの収益は得られないため、営業所・車庫の賃料などの固定費が発生し続ける状況で、売上が0の状態が続くことになります。

── それはかなり厳しい状況ですね。

阪本:はい。特に兼業事業がない場合は、赤字状態が長期間続くことになり、資金繰りの面で大きな負担となります。そこで一般貨物自動車運送事業許可の取得に先立って第一種利用運送の登録をしておけば、他の運送会社への外注費は発生するものの、荷主から受け取る運送費と外注費の差額(粗利)を自社の収益として計上できます。この収入が、赤字を軽減し、事業維持の助けとなるのです。

例えば、月に100万円の運送費を荷主から受け取り、実際の運送を担当する下請け運送会社に80万円支払うとすれば、20万円の粗利が自社の収益になります。これが一般貨物自動車運送事業許可取得までの数ヶ月間、継続して得られるというメリットは大きいでしょう。

2.荷主企業との取引維持

── 荷主との関係維持という点でも利点があるのでしょうか?

阪本:その点も非常に重要です。一般貨物自動車運送事業許可の取得を目指す事業者様の多くは、既に何らかの形で荷主企業とのつながりをお持ちです。しかし、許可取得までの期間が長期化すると、その間に荷主企業が他の運送会社に流れてしまうリスクが高まります。

物流業界は競争が激しく、一度失った荷主を取り戻すのは容易ではありません。そこで、まずは貨物利用運送事業者として運送会社としての地位を確保することで、荷主企業との関係を維持し、他社に流れるのを防ぐことができます。この点は、将来の事業基盤を固める上で非常に重要なポイントです。

── 具体的な事例などはありますか?

阪本:実際に私がサポートした事例では、大手製造業の物流部門で働いていた方が独立して運送業を始めようとした際、前職の人脈を活かして荷主を確保できたものの、一般貨物自動車運送事業許可取得までの期間が見通せなかったため、まず第一種利用運送業から始めたケースがあります。この方は利用運送業者として1年ほど事業を行った後、無事に一般貨物自動車運送事業許可を取得し、既存の荷主との取引をそのまま運送事業に移行することができました。

3.不動産市場には出てこない物件情報を入手できることがある

── 先ほど物件探しの難しさについてお話がありましたが、利用運送事業を行うことで、そうした物件情報の入手にも利点があるとのことですね。

阪本:はい、これは意外と見過ごされがちなメリットです。一般貨物自動車運送事業の許可を取得するには、営業所や車庫に使用する物件について、所有権を取得するか、賃貸などで借り受ける必要があります。多くの事業者様は賃貸物件を探すことになりますが、運送業の事業に適していて、かつ予算内に収まる物件は、一般の不動産市場ではなかなか見つかりません。

特に東京・神奈川などの都市部で運送業を開業する場合、適切な車庫物件の確保が大きな課題となります。住宅地からの騒音苦情リスクが低く、十分なスペースがあり、かつ賃料が予算内に収まる車庫は、通常の不動産サイトには掲載されていないことが多いのです。

── それはなぜでしょうか?

阪本:実は運送業に適した営業所・車庫の物件情報は、一般の不動産屋よりも、運送会社の経営者同士のネットワークの中に存在していることが多いのです。運送会社の中には、営業所の建物や車庫を自社所有している会社があり、会議室や倉庫として使っている部屋の一部を知り合いの会社に貸し出したり、使用していない車庫スペースの一部を他の運送会社に貸し出すケースがあります。

そのような物件は不動産会社のデータベースには掲載されないため、一般的な方法では見つけることができません。しかし、利用運送事業者として業界内での人脈を構築しておくと、懇意にしている運送会社の社長などから、こうした非公開物件を紹介してもらえる可能性が高まります。

── なるほど、業界内のネットワークを活かして物件探しができるのですね。実際にそうした例はありますか?

阪本:はい、実例を挙げますと、私のクライアントで利用運送事業を2年ほど営んでいた方が、取引先の運送会社から「隣の区画が空くので使わないか」と声をかけられ、好条件で車庫を確保できたケースがあります。

また別のケースでは、同業者の集まる勉強会で知り合った運送会社の社長から、拡張計画の中止で不要になった土地を紹介され、市場価格よりかなり安く購入できた事例もあります。このように、業界内のコネクションが物件確保の鍵を握ることも多いのです。

4.銀行融資が有利になる場合がある

── 資金面で大きな課題がある中で、融資を受けやすくなるというのは大きなメリットですね。

阪本:そうですね。一般貨物自動車運送事業の許可取得には、事業開始に要する資金を許可申請書提出から許可取得日まで維持する必要があります。先ほど申し上げたように、その金額は現実的な数値で試算すると3,000万円近くになることが多いです。

この資金は自己資本と他人資本の合算で構わないのですが、他人資本の中心となるのは銀行からの借入です。ところが一般貨物自動車運送事業の許可取得のために銀行へ融資を申し込むと、「一般貨物自動車運送事業の許可を取得していないと融資を実行できない」と言われてしまうケースが頻発します。特に創業融資においては、事業運営に必要な許可を取得していることが融資実行の条件となるのです。

── それは難しい状況ですね。許可を取るためのお金を借りたいのに、許可がないと借りられないという…

阪本:まさにその通りです。一般貨物自動車運送事業の許可を取得するために必要な資金なのに、許可を取得した後でないと資金を貸し出せないという矛盾した状況に陥ります。銀行としては、許認可が必要な業種では、融資審査の際に許認可の取得が前提条件になるため、どうしてもこのような立場になってしまうようです。

一方で、貨物利用運送業の登録をして一定期間事業を行い、財務状況が健全であることを示せると、一般貨物自動車運送事業許可の取得前でも銀行から融資を受けられる可能性が高まります。特にメインバンクが地方銀行や信用金庫の事業者様の場合は、担当者との関係構築が重要です。日頃からコミュニケーションを密にしておくと、財務状況が良好であれば、銀行側から「資金が必要ではありませんか?」という提案を受けることもあります。

── 実際にそうした事例はありますか?

阪本:はい、私たちが関わった事例の中にも、当初は十分な自己資金がなく一般貨物自動車運送事業許可の取得が難しかった事業者様が、まず利用運送事業で実績を作り、その後、取引銀行からのプロパーでの融資を受けて運送業の許可を取得できたケースが複数あります。その一例として、利用運送事業を3年間営んだ後、地元の信用金庫から3,000万円の融資を受け、車両と車庫の賃借を行い、一般貨物自動車運送事業許可を取得できた事業者様がいらっしゃいます。

もちろん銀行融資には審査があるため、貨物利用運送事業の登録をしていれば全ての事業者様が融資を受けられるわけではありません。しかし、銀行担当者と顧問税理士とのコミュニケーションを密にし、日頃から融資を受けやすい財務状況を整えておくことは非常に重要です。特に業績の推移や将来的な事業計画を定期的に銀行に共有し、信頼関係を築いておくことが肝要でしょう。

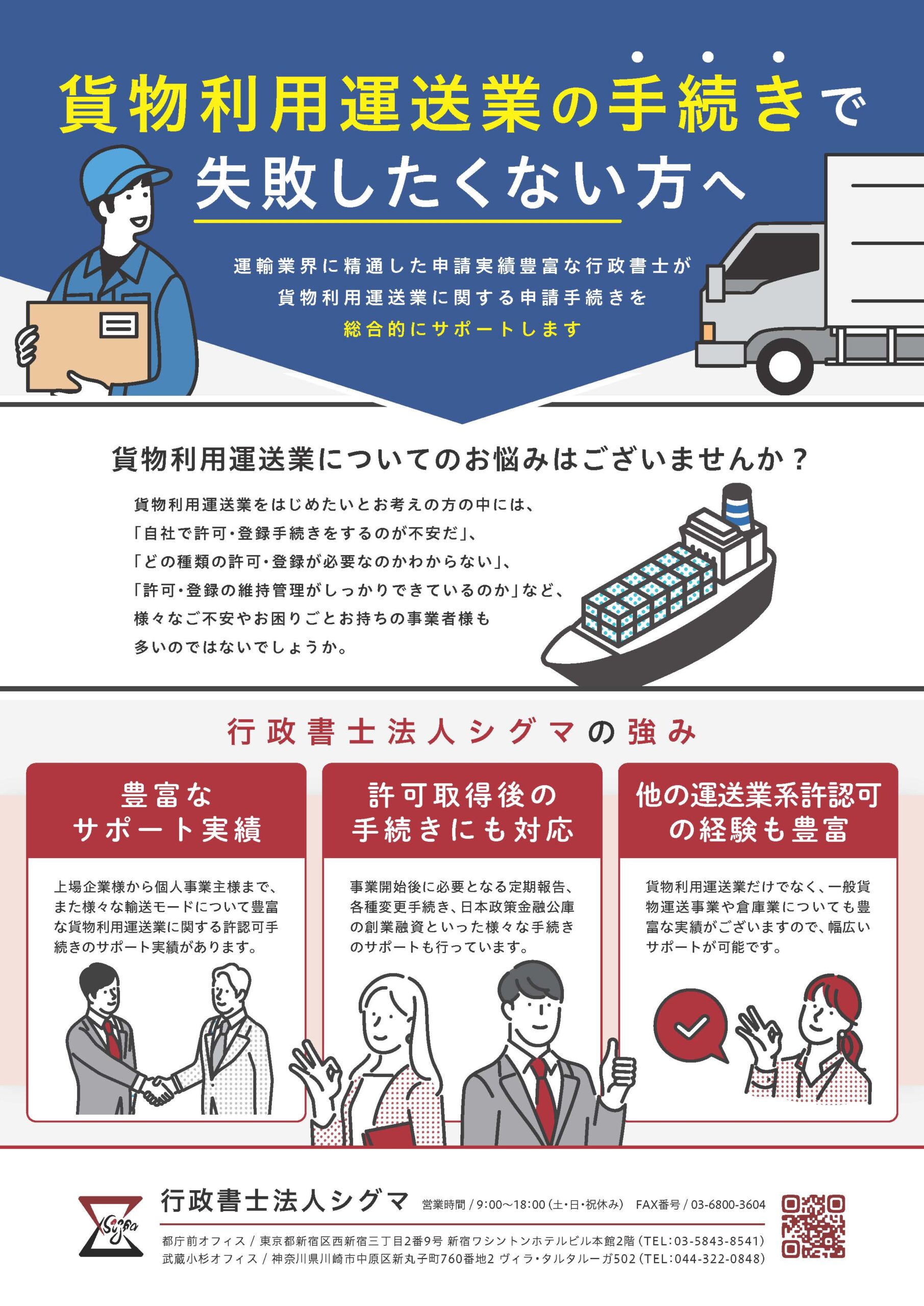

行政書士法人シグマは運送業専門の行政書士事務所

── ここまでのお話から、利用運送事業から一般貨物自動車運送事業へのステップアップには様々な知見やノウハウが必要だと感じました。阪本さんの行政書士事務所では、こうした支援も行っているのですね。

阪本:はい。私たち行政書士法人シグマでは、第一種貨物利用運送事業登録のサポートをした事業者様が一般貨物自動車運送事業の許可を取得する際の手続きを代行した実績が多数あります。そのため、一般貨物自動車運送事業の許可取得に向けて、利用運送事業をどのように展開していけばよいのかという知見を豊富に持っています。

例えば、利用運送事業を行いながら、どのタイミングで車両や人材の確保を進めるべきか、どのような財務体質を作っておくと銀行融資を受けやすくなるか、さらには許可申請の具体的なプロセスや必要書類の準備方法など、細部にわたるアドバイスが可能です。

── 御社のサポートサービスについて、もう少し詳しく教えていただけますか?

阪本:私たちは第一種利用運送の登録申請手続きの代行はもちろんのこと、将来的に一般貨物自動車運送事業の許可取得を目標としている事業者様には、段階的な準備計画の策定から実行までをサポートする包括的なコンサルティングサービスも提供しています。

特に最近の傾向として、運送業界の法規制強化や人手不足などの課題も増えていますので、ただ許可を取得するだけでなく、持続可能な事業運営ができるような体制づくりまでをトータルでサポートしています。また業界動向や最新の法改正情報などもお伝えしながら、経営判断の材料となる情報提供も行っています。

── 阪本さん、今日は大変貴重なお話をありがとうございました。最後に、これから運送業界に参入を検討している方々へのアドバイスをいただけますか?

阪本:運送業は今後も社会インフラとして欠かせない重要な産業です。参入のハードルは確かに高いですが、計画的なステップを踏むことで十分に実現可能な目標です。特に第一種貨物利用運送事業からスタートし、実績と経験を積みながら、段階的に一般貨物自動車運送事業許可取得を目指すアプローチは、リスクを抑えつつ確実に成功への道を歩むための有効な戦略だと考えています。

また運送業界は今、デジタル化や環境対応など大きな変革期を迎えています。新規参入者にとってはチャレンジではありますが、柔軟な発想で新しいビジネスモデルを構築できる可能性も秘めています。まずは第一種貨物利用運送事業の登録を行い、将来的に一般貨物自動車運送事業の許可取得を目指している方は、専門家のサポートを受けながら、計画的に準備を進めることをお勧めします。ぜひ運送事業専門の行政書士法人シグマまでご相談いただければと思います。

── 本日はどうもありがとうございました。

電話での問い合わせ

お電話でのお問い合わせは、平日の9:00~18:00の間、受け付けております。

お悩みについてすぐにお答えできるので、お電話でのお問い合わせをご利用いただく方も多いです。

- 都庁前オフィス(東京都新宿区):03-5843-8541

- 武蔵小杉オフィス(神奈川県川崎市):044-322-0848

お電話の際には「利用運送業のホームページを見た」とお伝えください。

なお、コンプライアンス上の理由で、匿名・電話番号非通知でのお問い合わせには対応しておりません。お問い合わせの際には会社名・お名前・ご連絡先などを伺っておりますのであらかじめご了承ください。

担当者不在時には伝言を残していただければ遅くとも翌営業日までに折り返し担当者よりお電話いたします。

※We apologize, but we are able to assist and operate in Japanese only.

メールでのお問い合わせ

メールでのお問い合わせは24時間受け付けております。必ず2営業日以内に返信しております。返信が届かない場合には、

- ご入力いただいたメールアドレスが間違っている

- 返信メールが迷惑メールフォルダ等に振り分けられている

- 返信メールが受信できない設定になっている

といった原因が考えられます。メールが届かない場合には、上記をご確認いただいたうえ、お手数ですが再度メールフォームよりお問い合わせください。

※We apologize, but we are able to assist and operate in Japanese only.