今回は運送業界、特にトラック運送事業における許認可制度に精通した行政書士、阪本浩毅氏にお話を伺いました。阪本氏は10年以上にわたり運送業界の法規制やコンプライアンスについてコンサルティングを行っており、特に「利用運送」に関する制度の複雑さを解きほぐす専門家として知られています。

Contents

知られざる「ぶら下がり許可」の存在

── 阪本さん、本日はお時間をいただきありがとうございます。早速ですが、運送業界で「利用運送」という仕組みがありますが、これについて一般的な理解と異なる点があるとうかがいました。

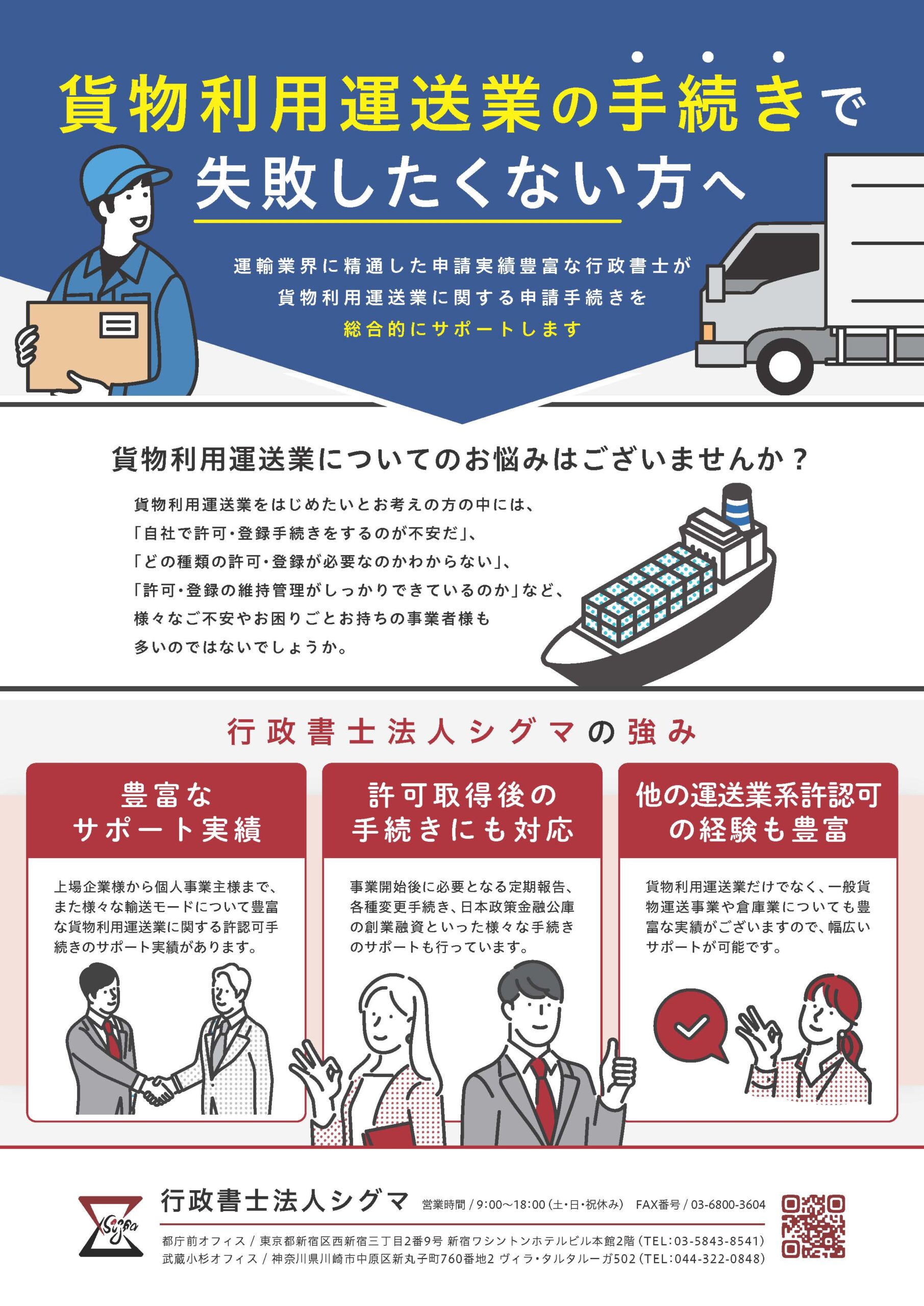

阪本:ご質問ありがとうございます。そうですね、多くの方が見落としがちな点があります。荷主に対して運送責任を負い、実際の運送をトラック運送事業者(一般貨物自動車運送事業者)に依頼するビジネスモデルは、基本的に利用運送に該当します。この場合、輸送モードが貨物自動車であれば、第一種貨物利用運送事業の登録が原則必要になります。

── なるほど、それが一般的な理解ですね。

阪本:はい。しかし実はここに重要な例外があるんです。それが「一般貨物自動車運送事業の中にある貨物自動車利用運送」というもので、業界では「ぶら下がり許可」と呼ばれることもあります。この制度があまり知られていないため、不必要な手続きをしてしまったり、逆に必要な許可を取り忘れたりするケースが少なくありません。

── 「ぶら下がり許可」というのは面白い呼び方ですね。なぜそう呼ばれているのでしょうか?

阪本:一般貨物自動車運送事業の許可に「ぶら下がる」形で利用運送ができるという意味合いからそう呼ばれています。正式名称は長いですからね(笑)。現場の方々はこの方がピンとくるかもしれません。

利用運送登録が不要となるケース

── では具体的に、どのような場合に通常の利用運送登録が不要になるのでしょうか?

阪本:まず、何も運送系の許認可を持っていない新規事業者の場合は単純です。第一種貨物利用運送事業(貨物自動車運送)の登録を取得すれば良いだけです。しかし、すでに運送関連の許認可を取得している事業者の場合は状況が変わってきます。

── 既存の運送事業者の場合は複雑になるんですね。

阪本:そうなのです。特に一般貨物自動車運送事業の許可を取得している事業者が、他の運送会社に実運送を外注する場合や、いわゆる「庸車(ようしゃ)」に出す場合には、新たに第一種貨物利用運送事業の登録を取る必要はありません。代わりに、一般貨物自動車運送事業の枠内にある「貨物自動車利用運送」として対応することができるのです。

── 具体的な事例を挙げていただけますか?

阪本:例えば、A社というトラック運送会社が荷主から依頼を受けたものの、自社の車両や人員だけでは対応しきれないケースがあります。そこでB社という別のトラック運送会社に運送を委託する。この場合、A社は新たに利用運送の登録をしなくても、「貨物自動車利用運送」の枠組みで業務を行えるということです。

また、繁忙期に自社のキャパシティを超える注文が入った場合や、特殊な車両が必要な輸送依頼があった場合なども同様です。こうした外注形態はトラック運送業では非常に一般的なビジネスモデルなんですよ。

貨物自動車利用運送とは何か

── 法律上、「貨物自動車利用運送」はどのように定義されているのでしょうか?

阪本:貨物自動車運送事業法の第2条第7項に明確に定義されています。法文を引用しますと、「一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業を経営する者が他の一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業を経営する者の行う運送(自動車を使用して行う貨物の運送に係るものに限る。)を利用してする貨物の運送」とされています。

── 法律の文言はやや難解ですね。もう少し噛み砕いて説明していただけますか?

阪本:簡単に言えば、トラック運送会社が別のトラック運送会社の車両を使って貨物を運ぶ場合、それが「貨物自動車利用運送」に該当するということです。重要なのは、この方式を利用できるのは一般貨物自動車運送事業の許可を持っているトラック運送会社に限られるという点です。

── この「貨物自動車利用運送」を行うには何か手続きが必要なのでしょうか?

阪本:はい、手続きは必要です。一般貨物運送事業者が事業計画の中にある「利用運送を行うか」という項目を「する」に変更する事業計画変更認可を受ける必要があります。この手続きを済ませることで、貨物自動車利用運送が可能になります。

── 最近、この制度に何か変更はありましたか?

阪本:直近での大きな制度変更はありませんが、近年のドライバー不足や働き方改革の影響で、この「貨物自動車利用運送」の形態が増えています。自社で全ての運送を賄えない会社が増えているためです。また、コロナ禍以降のEコマース急成長でさらに重要性が高まっていますね。

一般貨物自動車運送事業者でも登録が必要なケース

── ここからがややこしいという話でしたが、一般貨物自動車運送事業者であっても、別途利用運送の登録が必要になるケースがあるのですか?

阪本:その通りです。ここが非常に混乱を招きやすいポイントなんです。トラック運送会社の利用運送でも、ある特定のケースでは第一種貨物利用運送事業の登録が必要になります。

── どういうケースでしょうか?

阪本:それは、外注先がトラック運送会社(一般貨物自動車運送事業者)ではなく、「貨物自動車の第一種貨物利用運送事業者」である場合です。「利用の利用」と呼ばれるケースですね。運送業界では、「貨物自動車の第一種貨物利用運送事業者」のことを、『水屋』や『乙仲』と呼ぶことがあります。

── 「利用の利用」ですか?もう少し具体的に説明していただけますか?

阪本:例えば、A社(トラック運送会社)が荷主から依頼を受けて、B社(これも運送会社ではあるが実運送ではなく利用運送の登録しか持っていない会社)に委託する場合です。このB社自体が実運送をせず、さらに別のC社(実運送会社)に委託するという構図になります。

この場合、A社は「貨物自動車利用運送」の枠組みでは対応できず、第一種貨物利用運送事業として外注しなければならないのです。直接の外注先が実運送会社か利用運送会社かによって準拠する業法が異なるため、このような複雑な構造になっています。

── 実務上、どのような点に注意すべきでしょうか?

阪本:最も注意すべき点は、外注先の事業形態を正確に把握することです。取引先が一般貨物自動車運送事業者なのか、それとも第一種貨物利用運送事業者なのかをきちんと確認しないと、知らず知らずのうちに法令違反に陥ってしまうリスクがあります。

実際、私のコンサルティングの現場でも、この区別を正確に理解していなかったために行政指導を受けたケースを何件か見てきました。特に事業拡大期には取引先が増え、確認が疎かになりがちなので注意が必要です。

まとめと専門家からのアドバイス

── 最後に、この複雑な制度について、運送業者の方々へのアドバイスをお願いします。

阪本:トラック運送業を経営している一般貨物自動車運送事業者の場合、同じ利用運送でも、外注先の事業形態によって必要な許認可や手続きが異なる点を理解することが重要です。運送実務上は「自社では走らずに庸車に出す」という点では全く同じように見えますが、法制度上は別の事業に該当するケースがあるのです。

最近の傾向として、物流業界の再編が進み、様々な形態の運送事業者が登場していますので、より一層の注意が必要です。また、行政による監査も厳格化しており、「知らなかった」では済まされないケースが増えています。

私からのアドバイスとしては、まず取引先の事業形態を文書等で明確に確認することをお勧めします。また、事業計画変更や新規登録が必要かどうか判断に迷う場合は、早い段階で専門家に相談することが賢明です。「後から是正するより、最初から正しく行う」という姿勢が長期的には事業を守ることになります。

── 非常に分かりやすい説明をありがとうございました。最後に読者の方へメッセージをお願いします。

阪本:運送業の許認可制度は非常に複雑ですが、これは物流という社会インフラを支える重要な仕組みだからこそです。特に今回お話しした「貨物自動車利用運送」と「第一種貨物利用運送事業」の区別は微妙ですので、一人で悩まずに専門家に相談することをお勧めします。適切な許認可を取得することで、安定した事業運営が可能になりますし、万が一の行政処分のリスクも回避できます。皆様の物流ビジネスが法令を遵守しつつ発展されることを願っています。

電話での問い合わせ

お電話でのお問い合わせは、平日の9:00~18:00の間、受け付けております。

お悩みについてすぐにお答えできるので、お電話でのお問い合わせをご利用いただく方も多いです。

- 都庁前オフィス(東京都新宿区):03-5843-8541

- 武蔵小杉オフィス(神奈川県川崎市):044-322-0848

お電話の際には「利用運送業のホームページを見た」とお伝えください。

なお、コンプライアンス上の理由で、匿名・電話番号非通知でのお問い合わせには対応しておりません。お問い合わせの際には会社名・お名前・ご連絡先などを伺っておりますのであらかじめご了承ください。

担当者不在時には伝言を残していただければ遅くとも翌営業日までに折り返し担当者よりお電話いたします。

※We apologize, but we are able to assist and operate in Japanese only.

メールでのお問い合わせ

メールでのお問い合わせは24時間受け付けております。必ず2営業日以内に返信しております。返信が届かない場合には、

- ご入力いただいたメールアドレスが間違っている

- 返信メールが迷惑メールフォルダ等に振り分けられている

- 返信メールが受信できない設定になっている

といった原因が考えられます。メールが届かない場合には、上記をご確認いただいたうえ、お手数ですが再度メールフォームよりお問い合わせください。

※We apologize, but we are able to assist and operate in Japanese only.